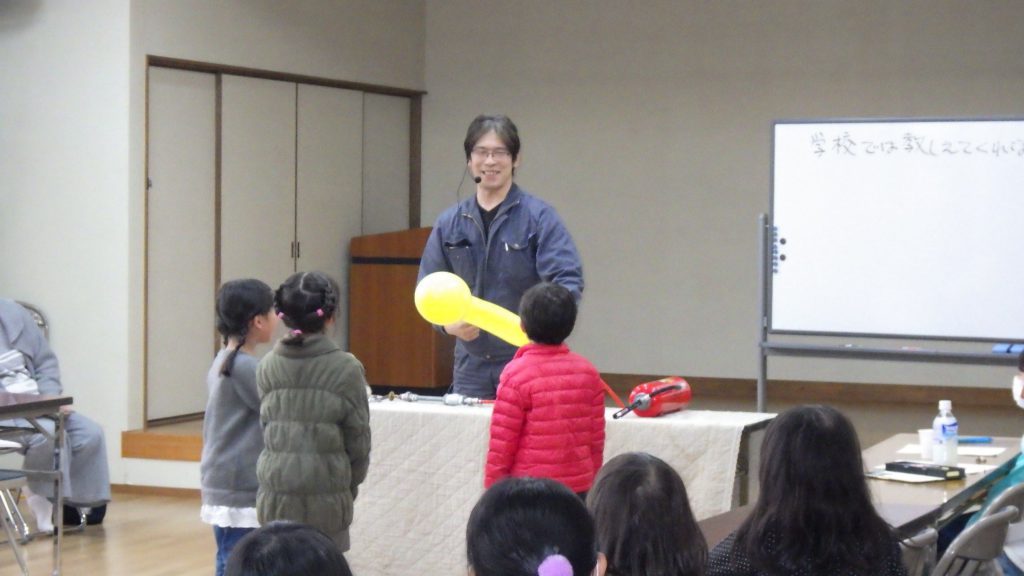

この記事は「ダイパーバッグ※を使った工作体験」について、本協会会員の幾島様からご提供いただいたものです。イベントについては下記をご覧ください。

※ダイパー(Diaper:おむつ)バッグ、おむつやおしりふきなど主にベビー用品や育児グッズ等を入れるために使うもの。マザーズバッグとも。

災害時に起こる、困りごとの例

● 災害時に起こる、困りごとの例(ワークシート).pdf|幾島浩恵

・トイレがない!

・大人用パンツ・オムツが必要!

・赤ちゃん用パンツ・オムツが必要!

・下着の替えがないから、汚れないようにしたい!

・ケガをしちゃった!何か傷を保護できるものは?

・腕を骨折してしまった!痛くないように固定できないかな?

・食器が欲しい(器とスプーン)

・赤ちゃんにミルクをあげたいけれど、哺乳瓶がない!

・鍋が一つしかないけれど、白米、お粥、味付けごはんを同時に作りたい!

・裸足で逃げてきた。履くものが欲しい!

・避難所は人でいっぱい!感染予防にマスクが欲しい!

・雨が降ってきた!フード付きレインコートがあるといいなあ!

・寒くてたまらない!何か暖かくするものはない?

・使い捨てトイレはあるけれど、一人になれる、隠れるところがない!

・水を運びたいけれど、バケツがない!

・窓ガラスを壊したい!

・プライバシーがない!ちょっとでもいいから間仕切りが欲しい!

・火事だ!煙を吸わないよう、目が痛くならないように避難したい!

・溺れている人がいる!何か浮き袋の代わりになるものは?

・洗濯したい!水を節約しつつ簡単に洗う方法はない?

・避難所はうるさくて眠れない!何とかして!

・避難所は明るくて眠れない!

・枕がないと眠れない

・暑い!熱がある!身体を冷やすことはできないかな?

・丈夫な紐が必要!

・炎天下では熱中症予防の帽子がほしい

・おもちゃもゲームもないけれど、子どもが楽しめる事、できないかな?

・赤ちゃんが泣き止まない!原因は特に思い当たらないのに…

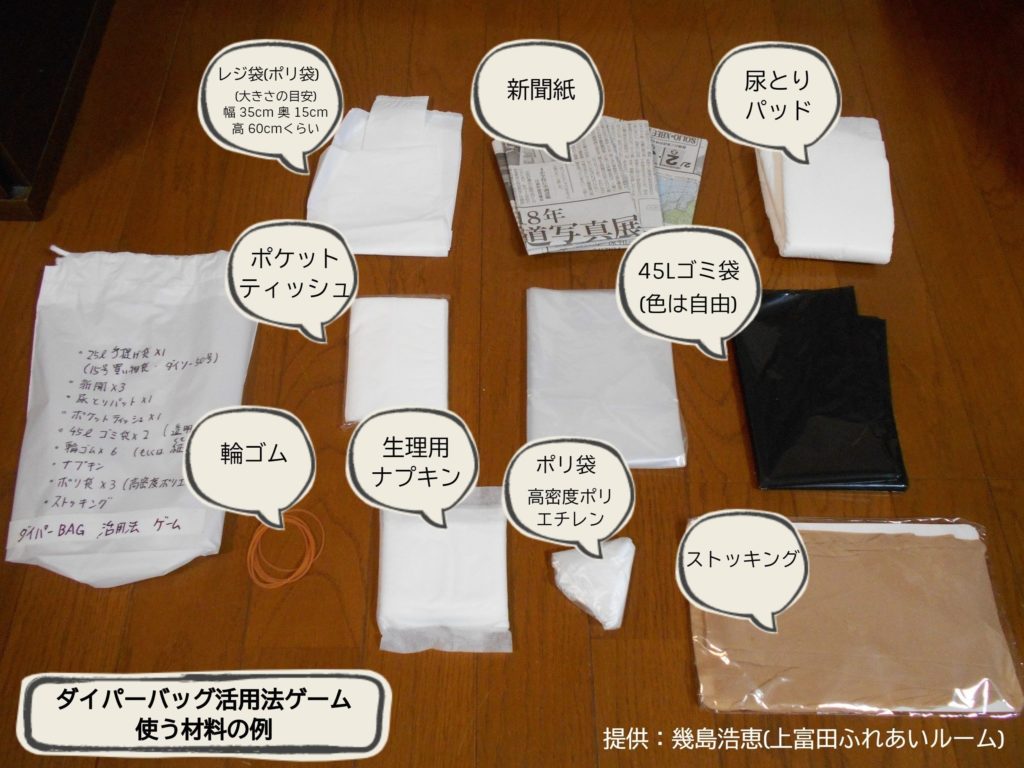

ダイパーバッグで何とかしよう!~使える材料~

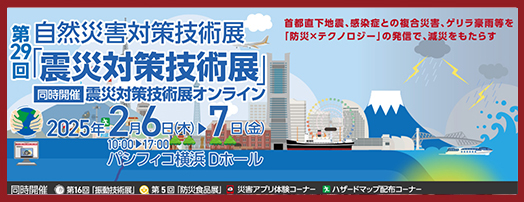

◎印のついた材料は2020年7月5日(日)の「防災教育わいわいミーティング」セッションB①(10:50-11:40)に参加される方は事前にご用意ください。ゲストの幾島様と一緒に工作を体験できます。

【体験の際にご用意いただきたいもの】

◎ 取っ手付きの20~30リットルレジ(ポリ)袋

[幅35cm✕高さ60cmくらい]×数枚

◎ 新聞紙×3枚

◎ 45リットルゴミ袋×1枚(色は自由)

◎ ストッキング(お持ちの方)

◎ 輪ゴム×6

◎ ハサミ

◎ セロテープ (なくても可)

【あると便利なもの(体験時はゲスト講師が準備します)】

・尿とりパット

・ポケットティッシュ

・生理用ナプキン

・ポリ袋×3(高密度ポリエチレン・カサカサタイプ)

参考資料

2020年7月5日(日)の「防災教育わいわいミーティング」セッションB①(10:50-11:40)に参加される方は『新聞紙ゴミ箱』と『新聞紙スリッパ』を事前にご用意ください。

ゴミ袋レインコート、紙食器についても確認しておくと当日スムーズにご参加いただけます。

ダイパーバッグ活用法ゲーム!

家庭にあるもので、困りごとの解決にチャレンジしてみましょう!体験してみたい方は上記イベントからお申し込みください。

カテゴリ:教材・事例紹介