※このイベントは終了しました。

イベントの様子は当日のNHKで全国に放映され、現在は NHK NEWS WEB で紹介されています。

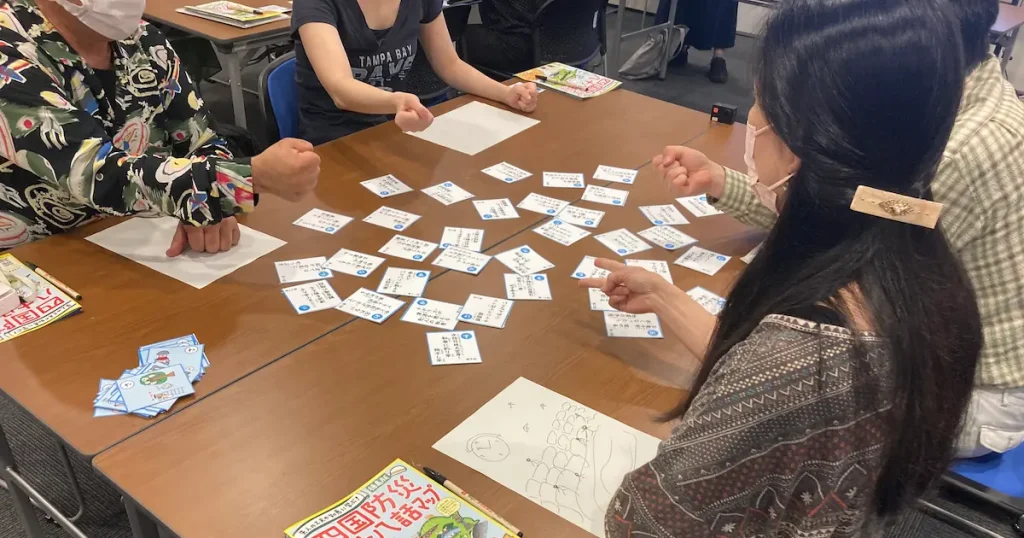

様々な防災ゲームやプログラムを、ぜひ会場やYouTubeで紹介&体験してください!

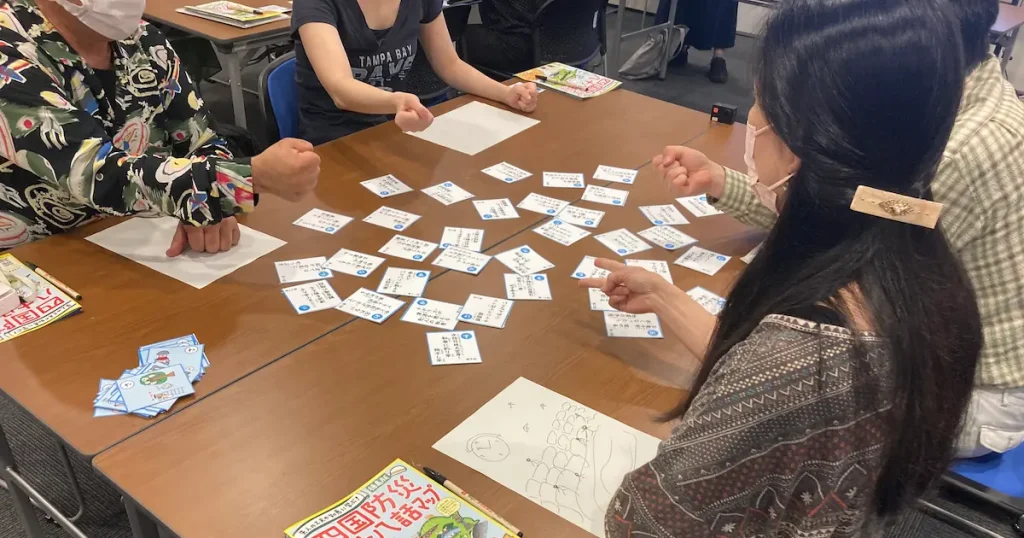

2016年より本協会と東京臨海広域防災公園管理センターで主催している防災クイズ・防災ゲームの体験イベント「防災クイズ&ゲームDay」を2023年も開催します!

本イベントは多くの方に防災クイズやゲームを体験していただくことを目的としていますが、回数を重ねるごとに出展者の皆さまや参加者の皆さまとのつながりが生まれ、新しい取り組みにつながっている事例もあります。

出展・参加ともに無料で、児童生徒の皆さんから防災関係者の方々まで、どなたでも自由に出展・参加をしていただけます。

ぜひ会場やYouTubeで様々な防災クイズ、防災ゲームやプログラムを紹介、体験してください。

また、Twitterではハッシュタグ #防災ゲームday を使って、様々な防災クイズや防災ゲーム、教材や事例などを紹介していく予定です。皆さまからの情報もお待ちしています!

▼昨年度の防災クイズ&ゲームDayレポートはこちら

○ 【報告】防災クイズ&ゲームDay 2022を開催しました

イベント概要

開催日時: 2023年7月2日(日) 10:00~16:00

開催方法: 会場での体験会・展示会、及びYouTubeチャンネル公開(予定)

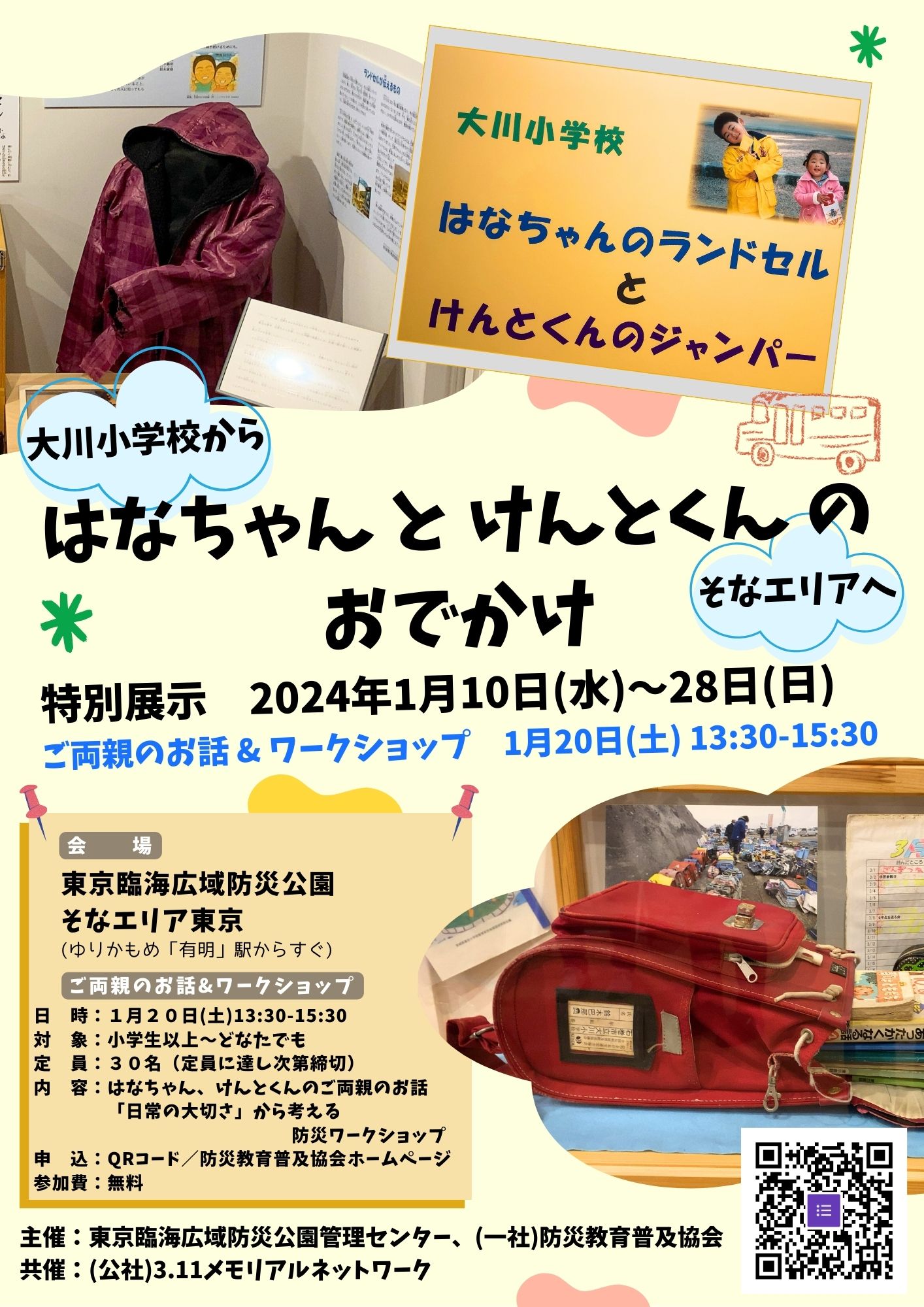

会 場: 東京臨海広域防災公園 そなエリア東京(アクセスマップ)

ゆりかもめ「有明」駅下車すぐ

※会場には一般来園者用の駐車場がございません。福祉車両をご利用の方は、事前にご相談ください。

参加申込: 不要です。当日会場までお越しください。

※体験会は先着順となります。混雑時の対応は各出展者にご相談ください。

当日出展及び体験会実施予定の防災ゲームや教材

本イベントで出展及び体験会が実施される防災ゲームや教材についてご紹介します。各ゲームや教材の詳細、ダウンロード、購入方法等につきましてはリンク先の各団体等に直接お問い合わせください。

▼主な出展ゲーム・教材・体験プログラム

本年度は「みんなが安心できる”そなえ”のために」をテーマに、社会福祉施設職員の方や、障害児・者やご家族、支援団体の方などを対象とした防災ゲームや教材(★Pickup!!★)を特設コーナーで紹介します。

国交省防災カードゲーム「このつぎなにがおきるかな?」|国土交通省国土技術政策総合研究所

ひなんくんれんゲーム|NPO防災教育研究センター赤鼻塾

森の消防隊|防災ゲーム工房

災害想定ゲームKIZUKI(夜勤バージョン)|NPO法人高齢者住まいる研究会 ★Pickup!!★

避難所運営ゲームHUG(社会福祉施設バージョン)|NPO法人高齢者住まいる研究会★Pickup!!★

防災スタートBOX|一般社団法人福祉防災コミュニティ協会 ★Pickup!!★

障害者の災害対策チェックキット|国立障害者リハビリテーションセンター研究所★Pickup!!★

※事務局展示

スキナのセレク島|パステルハートプロジェクト ★Pickup!!★※事務局展示

ぱるけの紙芝居|アフタースクールぱるけ ★Pickup!!★※事務局展示

しぞ~か防災かるた|しぞ~か防災かるた委員会

さすけなぶる|さすけなぶる研究会

災害医療クエスト|国立研究開発法人産業技術総合研究所

「キノコラリー『かわせみ防災クエスト』&デジタル絵本『命を守ろうね!かわせみ防災たい』マッシュ&ルームwith埼玉県立日高特別支援学校」

防災ゲーム|法政大学チームオレンジ

防災百人一首、持ち出し品釣り、防災おみくじ|中央大学チーム防災

ぼうさい謎解きゲーム|青山学院大学もしもプロジェクト青学チーム

以下の記事で紹介している30種類以上の各種教材や防災ゲームについても、展示・体験ができます(一部を除く)。

防災ゲームコンシェルジュが常駐し、『防災教材活用ガイドチャート』に基づき、実施環境(対象年齢、人数、時間等)や学びたいテーマに応じた防災ゲームや教材の紹介、使い方のアドバイスなども承ります。

防災ゲーム・教材等についてのYouTube動画紹介

▼防災クイズ&ゲームDayチャンネル(YouTube)及び動画紹介ページについて

※動画は順次追加予定です。

▼出展受付について

本イベントでの体験会、展示、YouTube動画紹介(YouTubeチャンネルで取りまとめてご紹介します)への申請受付を開始します。出展をご希望される個人・団体の方は、下記の申請フォームよりお申し込みください。

防災クイズ&ゲームDay2023 出展受付フォーム 【※受付は終了しました】

※ 申請フォームに記載の注意事項を必ずご確認ください。

※ 希望者多数の場合、本協会会員(個人・団体・賛助)の出展を優先させていただきます。

※ 会場での商品販売はできません。

イベントに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム よりお知らせください。