2018年7月31日(火)、東京臨海広域防災公園「そなエリア「京」で、埼玉県飯能地区の養護教員による研修会が行われ、本協会派遣講師が指導を担当しました。『災害に負けない心とからだを支える』をテーマに、実際の被災地支援での様子や、避難所での食事や衛生面の管理、トイレ対策、心のケアなどについて紹介し、ワークショップ「災害時のトイレアクションを考えよう」も実施しました。

<参考記事>

カテゴリ:教材・事例紹介

2018年7月31日(火)、東京臨海広域防災公園「そなエリア「京」で、埼玉県飯能地区の養護教員による研修会が行われ、本協会派遣講師が指導を担当しました。『災害に負けない心とからだを支える』をテーマに、実際の被災地支援での様子や、避難所での食事や衛生面の管理、トイレ対策、心のケアなどについて紹介し、ワークショップ「災害時のトイレアクションを考えよう」も実施しました。

<参考記事>

カテゴリ:教材・事例紹介

2018年6月25日、読売新聞社による教育支援プログラム「読売教育ネットワーク」 に、本協会が同社新聞記事を用いて行う中学生・高校生向け防災ワークショップ『私たちが考える防災の未来~次世代防災会議ワークショップ~』の情報が実践事例と併せて掲載されました。

私たちが考える防災の未来 次世代防災会議ワークショップ|読売教育ネットワーク

防災教育普及協会が葛西南高校で防災講話|読売教育ネットワーク

ワークショップは、2018年3月11日付けで同紙に掲載された、宮城県・岩手県・福島県の高校生と本協会の宮﨑事務局長との対談記事「次世代防災会議」を元に構成されました。新聞記事を読むことで高校生が東日本大震災をどのように受け止め、次の災害に向けてどんなことを考えているかを知り、自分には何ができるかを話し合います。

上記リンク先から、ワークシートや新聞記事を無料でダウンロードして利用することができます。

また、ご希望の方には指導要領の提供や映像資料の貸し出しなども行っています。詳しくはお問い合わせフォームからご相談ください。

カテゴリ:教材・事例紹介

このイベントは終了しました

防災教育に関するゲームや教材を体験しよう!!

2016年、2017年に引き続き、東京臨海広域防災公園管理センター、本協会主催で防災体験学習施設「そなエリア東京」を会場に下記のイベントを開催します!さまざまな防災教育に関するゲームや教材を体験することができます。

小さなお子さんや親子連れの方はボードゲームやAR(拡張現実)、VR(仮想現実)を用いたゲームなどで楽しく防災を学ぶことができます。教職員・学校関係者、防災関係団体、行政関係の方など防災教育に関わる方々は、レクチャールームで行われる体験会で実際にゲームや教材を用いた指導方法などを学ぶことができます。

地震に関する特別講義や、防災ゲームコンシェルジュによる防災教育実践に関する相談対応なども行います。

【更新情報】

2018年6月05日(火)

・防災教材活用ガイドチャート、実践サポートシートを公開しました。

・防災教育プログラムづくりワークシートを公開しました。

2018年5月28日(月)更新

・体験会、展示の出展者一覧を掲載しました。

・チラシを最新版に更新しました。

◆イベント概要

名 称 : 防災ゲームDay 2018 in そなエリア東京

日 時 : 2018年7月7日(土) 10:00~16:00

会 場 : 東京臨海広域防災公園そなエリア東京(アクセス:ゆりかめも「有明」駅徒歩2分)

アクセスマップ

内 容 : 防災ゲーム、教材、資料の展示及び体験型講座

参加費 : 無料

申 込 : 申し込みは不要です。体験会は先着順で2~30名が定員となります。

主 催 : 東京臨海広域防災公園管理センター、一般社団法人防災教育普及協会

協 力 : 防災教育チャレンジプラン実行委員会、災害救援ボランティア推進委員会

後 援 : 東京都教育委員会、江東区

◆イベントチラシ(2018年6月6日更新)

防災ゲームDay2018出展一覧とタイムテーブルをダウンロード

◆体験会及び出展の一覧

(1)体験会 <10:00~16:00>2階レクチャールーム

・ぼうさいカルタ(法政大学チーム・オレンジ)

・津波からの避難計画検証+防災教育のための「キツネを探せ!体験講座」

(一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズ)

・ダイレクトロード「内陸の町」(樋口貴洋・ゲーム開発者)

・ツクモル探検隊(ツクモル)

・ひなんくんれんゲーム(NPO北海道防災教育研究センター赤鼻塾)

・災害医療クエスト&災害医療タッチの利用方法(産業技術総合研究所)

・EVAG豪雨災害編(国土防災技術株式会社)

・復興まちづくりゲーム(東京大学大学院工学系研究科廣井研究室)

・防災×宝さがし(国土防災技術株式会社・RoundTable共同企画)

(2)展示紹介 <10:00~16:00>1階エントランス、2階踊り場ほか

・ラグーサ共和国(清水鉄矢・ゲーム開発者)

・そなえるドリル、そなえるカルタ(三菱地所レジデンス株式会社)

・VR避難体験(株式会社理経)

・MAPed Games(NPO法人高齢者住まいる研究会)

・減災アクションカードゲーム(東北大学グローバル安全学トップリーダー育成プログラム)

・このつぎなにがおきるかな(国土交通省)

・小中学生向けマイ・タイムライン~逃げキッド~ほか(下館川河川事務所)

・カンカン塔のみはりばん(TOA株式会社)

・気象庁ワークショップ「経験したことのない大雨 その時どうする?」(気象庁)

・<準備中>(中央大学チーム防災ほか)

・学校向け教材「トランプで学ぶ自助・共助・公助」(防災教育普普及協会)

・学校向け教材「避難誘導に協力しよう!」(防災教育普及協会)

・防災学習ツール(東京臨海広域防災公園)

・教科横断型の防災教育キット(神戸学院大学防災・社会貢献ユニット )

・障がい者の災害対策チェックキット(国立障害者リハビリテーションセンター)

・災害情報&コミュニケーション演習-DICE(ダイス)-(災害救援ボランティア推進委員会)

・『被災』疑似体験ワークツール-SaTa-Sen(サタセン)-(みえ防災市民会議)

・逃げ地図ワークショップ(一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズ)

・減災まちづくりMAPワークショップ(東京大学工学部 廣井研究室)

・帰宅困難者支援施設運営ゲーム KUG(東京大学大学院工学系研究科廣井研究室)

・ジュニア向け災害医療教材「災害医療クエスト」(産業技術総合研究所)

・紙ぶるるほか「ぶるるくんのじこしょうかい」より(名古屋大学福和研究室)

・防災教育教材「避難行動訓練EVAG(豪雨災害編)」 (国土防災技術株式会社)

・災害対応カードゲーム教材「クロスロード」(チームクロスロード)

・防災すごろくゲーム「GURAGURA TOWN」(NPO法人プラス・アーツ)

・防災カードゲーム「なまずの学校」(NPO法人プラス・アーツ)

・防災カードゲーム「シャッフル」(NPO法人プラス・アーツ)

・避難所運営ゲーム「HUG」 (静岡県)

・災害状況イメージトレーニングツール「目黒巻」(東京大学生産技術研究所目黒研究室)

・学校向け教材「うさぎ一家の防災グッズえらび」(防災教育普及協会)

・学校向け教材「災害状況を想像する力を身につけよう」(防災教育普及協会)

・学校向け教材「災害時のコミュニケーションを学ぼう」(防災教育普及協会)

・学校向け教材「災害時のトイレアクションを考えよう」 (NPO法人日本トイレ研究所)

・幼児向け防災教育用カードゲーム「ぼうさいダック」(一般社団法人日本損害保険協会)

・小学生向け防災教育プログラム「ぼうさい探険隊」(一般社団法人日本損害保険協会)

・防災教育教材『カードで学ぶ非常持出袋』(神戸学院大学防災・社会貢献ユニット )

・iPad防災教育アプリ「スキナのセレク島」シリーズ(パステルハートプロジェクト)

・「地域における防災教育の実践に関する手引き」(内閣府防災担当)

・東京防災及び防災ノート小学校~高校版(東京都)

◆専門家による特別講義&防災ゲームコンシェルジュ

当日は防災ゲームや教材、プログラムの体験に加えて専門家による特別講義や防災ゲーム、教材、プログラムに関するコンシェルジュカウンターの設置を行います。防災ゲームや教材をより有効に活用するための知識習得から気軽な相談まで対応します。

(1)特別講義 <12:45~13:15>

『首都直下地震に関する短時間の特別講義です。』

講師 : 一般社団法人防災教育普及協会会長・東京大学地震研究所教授

平田 直

※席に限りがございます。

(2)防災ゲームコンシェルジュ <終日>

『実施環境や実践上の課題に応じて、オススメの防災ゲームや教材を紹介します。』

コンシェルジュ : 一般社団法人防災教育普及協会事務局長・防災教育コーディネーター

宮﨑 賢哉

※ご相談は先着順に承りますが、対応にお時間をいただく場合もございます。

※当日、展示・紹介していないゲームや教材についてのご相談も承ります。

当日、コンシェルジュカウンターで配布する各種資料は、事前にダウンロードして当日お持ちいただくことができます。より詳しく相談したい方はご活用ください。

※このイベントは終了しました。

本協会では防災教育普及事業として、防災教育指導者育成を目的としたセミナーを定期的に開催しております。これまでに地震編、気象編等を開催し、多くの皆さまにご参加いただいています。

第4期セミナーでは『水害』をテーマとし、防災科学技術研究所の協力で開催いたします。水害防災教育の基本から取り組まれている事例、それに伴う教材紹介まで幅広く学べるセミナーとなります。防災教育指導に関心のある皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

同日・同会場で本協会の定時総会を開催いたします(15時開会予定)。

第4期セミナー終了後、本協会の定時総会も開催いたします。会員の皆さまはセミナーと併せご出席くださいますよう、お願い申し上げます。総会につきましては、会員の皆さまに改めてご案内させていただきます。

===【実施概要】===

1.名称

「第4期防災教育指導者育成セミナー水害編」

2.日時

2018年6月3日(日) 10:00-14:30

3.場所

東京大学地震研究所 1号館2階セミナー室

アクセスマップ

4.主催等

主催:防災教育普及協会

共催:東京大学地震研究所(予定)

協力:国立研究開発法人防災科学技術研究所

災害救援ボランティア推進委員会

公益財団法人日本法制学会

5.資料代

3,000円

6.参加申し込み方法及び定員

参加申込フォーム(受付終了) をクリックして必要事項をご入力ください。『第4期防災教育指導者育成セミナー水害編募集要項』 、『受講申込書』 によりお申込みいただくこともできます。受講申込書は郵送またはFAX(03-3556-8217)にてお送りください。

定員 : 60名 ※定員となり次第、締め切りとなります。

7.修了証の発行

セミナーを修了された方には該当するテーマに関する「修了証」を発行します。

8.内容(予定、変更となる場合があります)

| 時 間 | 内 容 |

|---|---|

| 10:00~10:10 |

事務連絡・開会挨拶 |

| 10:10~11:10 |

講義『防災科学技術研究所による水害防災教育の実践(仮)』 |

| 11:20~12:00 |

講義『特別支援学校での防災教育の実践事例(仮)』 |

| 12:00~13:00 |

昼食・休憩、意見交換 |

| 13:00~14:10 |

ワークショップ『洪水災害から自分の命を守ろう』 |

| 14:10~14:20 |

閉会挨拶 |

| 14:20~14:30 |

修了証授与 |

9.問い合わせ

一般社団法人防災教育普及協会(担当:宮﨑・小野・橋本)

〒102-0073

東京都千代田区九段北1-15-2 九段坂パークビル3F

TEL.03-6822-9903 FAX.03-3556-8217 Email:seminar@bousai-edu.jp

===【広報資料】===

第4期防災教育指導者育成セミナー水害編チラシ

※クリックするとファイルをダウンロードできます。

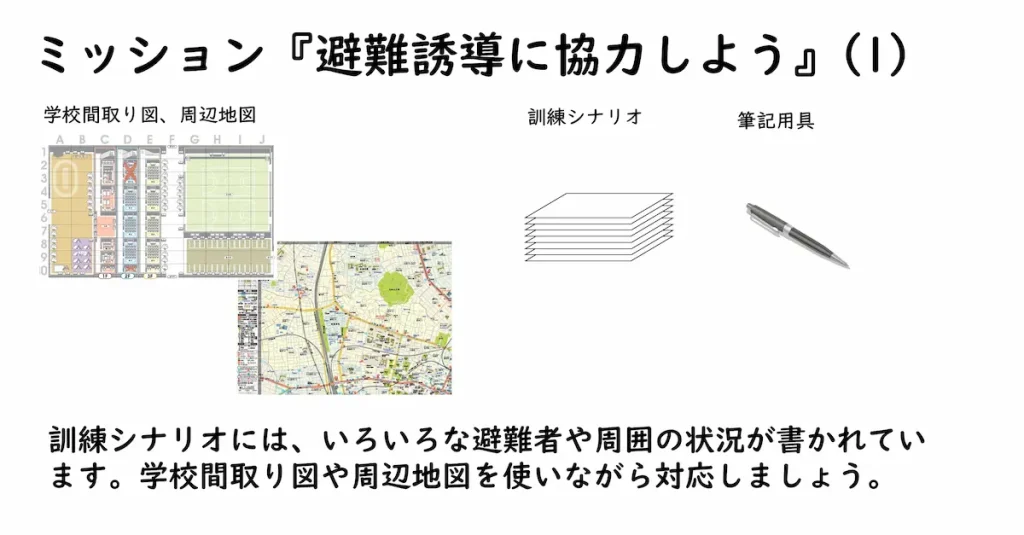

本教材は、主に中学生以上を対象とした防災教育教材です。

参加者は地震が発生した仮想の街に住む中学生となり、校内図面と周辺地図を用いて、様々な避難者の誘導に協力します。具体的で自由度の高いシナリオとリアルな「仮想の街」の地図、教材用に区分けがしやすい校内図面などを用いることにより、どんな場面でも扱えるプログラムになっています。なお、同プログラムで使用する教材集(下記)は、無償で提供しています。

一部を除き改変・再利用等も自由ですので、各校各地域の実情に応じてご活用ください。

◆指導用スライド(PowerPoint形式)編集可

(ダウンロードフォルダ内のURLからダウンロードしてください)

◆児童生徒用説明資料(Word形式)編集可

◆訓練用シナリオ(Word形式)編集可

◆座標付き学校間取り図(PDF形式)

※ダウンロードした.zipファイルを解凍し注意事項をご確認ください。

カテゴリ:教材・事例紹介

2017年12月18日(月)、都立鹿本学園で保護者向けの防災講演会とワークショップを担当しました。講演部分では東日本大震災当時の障がい児・者の対応や、基本的な備えについて紹介しました。ワークショップでは、様々な状況下における瞬時の判断を考える「減災アクションカードゲーム(下記リンク参照)」、助け合いの必要性を分かりやすく伝える「紙芝居」を用いました。紙芝居では実際に被災・支援にあたられた仙台市のNPO法人アフタースクールぱるけ様にご協力いただき、使用させていただきました。実際に筆者が日常的に持ち歩いている防災グッズなどの紹介もさせていただきました。

カテゴリ:活動実績

2017年11月17日(水)、群馬県生涯学習センターが主催する「平成29年度社会教育セミナー」を本協会の派遣講師が担当させていただきました。テーマは「公民館や学校が避難所になったら~もしものときの理解と対応~」で、生涯学習・社会教育行政担当職員、公民館職員といった方々と一緒に、避難所運営ゲームを用いた研修を行いました。

実施にあたっては、参加者自身が自ら考え、自分たちのペースで進められるよう、事前及び演習中は最低限の指示のみ行うように配慮しました。まとめでは「実際の災害対応では専門家や有識者のアドバイスはありません。正解や適切な対応が分からず不安かもしれませんが、その不安を乗り越えるためにひとりひとりが考え、行動する経験が重要になります。」と伝え、事後に具体的な配置例などを紹介しました。

参加された方々からは

○ 自ら学ぶ場になった。必死に考えていた自分がいた。

○ 他者との交流の場にもなった。現実の大変さがわかった。

○ カードを置くという簡易さがよいと思いました。

○ HUGのあと振り返りの時間があったのがよかった。

○ HUG自体は短かったが必要な原則を理解できた。

○ 自分達で足らなかったところを認識することができた。

○ 実際に体験して多くの気づきがあった。

○ HUG経験者が何人かいたため、班員に恵まれ多くの点で参考になった。

○ 参加体験型の手法がよかった(複数回答)。

といった感想が寄せられました。