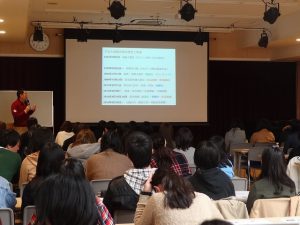

2017年2月26日(日)、中越防災安全推進機構 が主催する『防災教育コーディネーター養成塾』第2回が開催され、弊会の宮﨑事務局長が講義を行いました。『防災教育プログラム開発の基礎知識』をテーマとして、具体的な教材やプログラム開発上の注意点や、防災教育コーディネーターとしての心構えなどについて紹介しました。

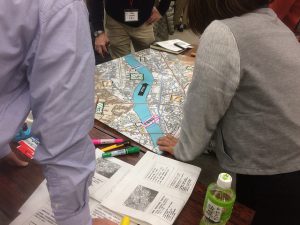

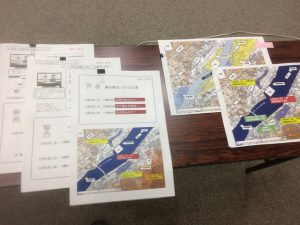

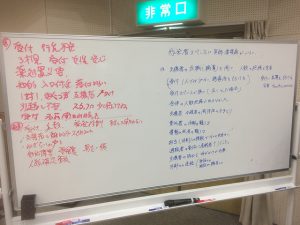

午後からは中越防災安全推進機構スタッフの方による学習プログラムづくりのワークショップが行われました。宮﨑事務局長もワークショップに参加し「小学校6年生を対象とした防災学習プログラムづくり」に挑戦しました。

講義スライド及び講義録追補版、宮﨑事務局長による防災学習プログラムづくりのメモ・提案書、発表資料(講義スライド55ページ以降にあります。防災教育コーディネーターの視点から見た要点なども記載しています)はSlideShareで閲覧・ダウンロードすることができます。

【資料のPDFダウンロード】

用いたアイスブレイク

のようす

カテゴリ:教材・事例紹介