【会員レポート】では、本協会会員の皆さまから寄せられた防災教育実践報告などをご紹介しています。掲載をご希望の方は、事務局まで情報をお寄せください。また、レポートを掲載された方へのご相談や講師派遣依頼につきましても、事務局までお気軽にお問い合わせください。

情報提供者:小笠原 潤(岩手県立宮古高等学校定時制 講師) 会員

活動実施日:2025年10月2日

情報提供日:2025年11月27日

連絡先:TEL. 0193-63-6448

MAIL. ptf60-j-ogasawara(アットマーク)iwate-ed.jp

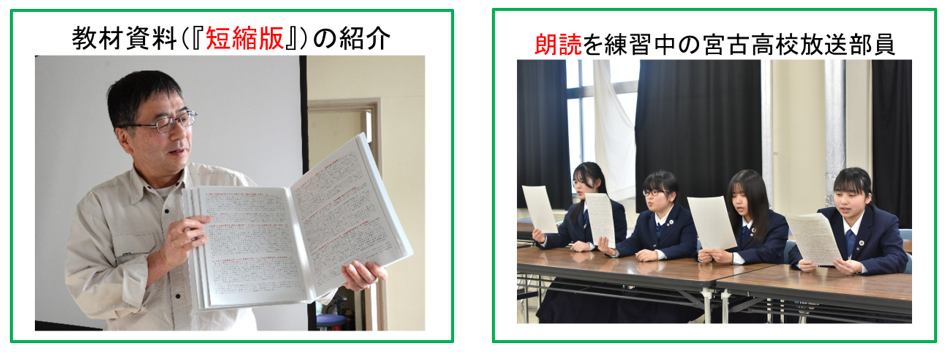

準備の段階

● 実践・実施のきっかけや経緯

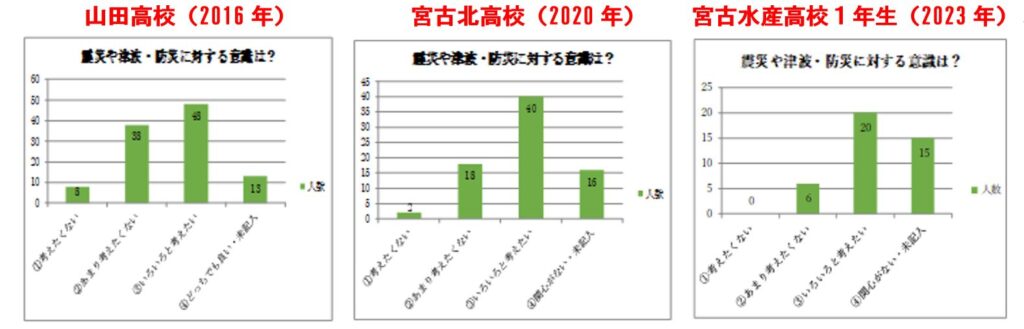

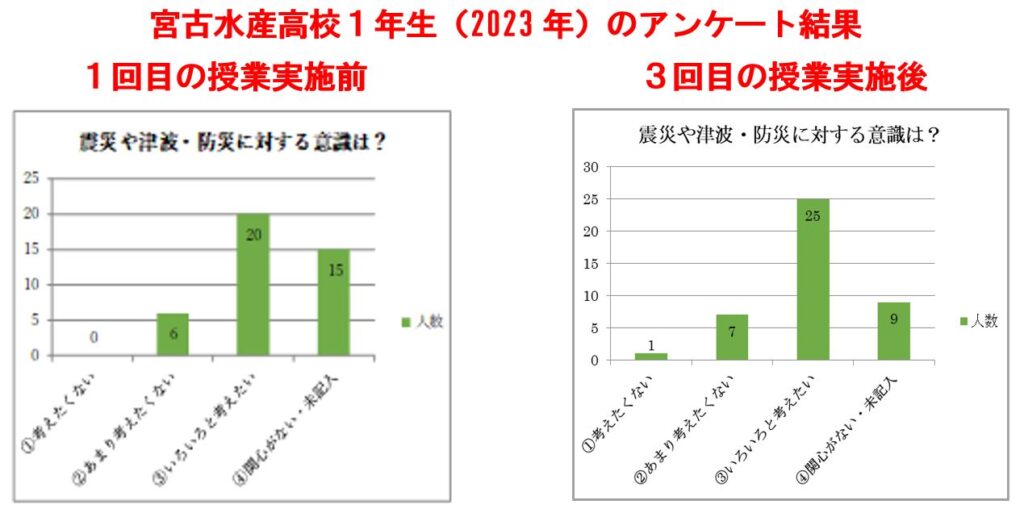

東日本大震災発生当時、まだ小さかったり生まれていなかった子供達が高校へ入学してくることが予想され、地域に根ざした防災・減災についてどのようにして伝え、考えてもらうかを工夫していく必要を感じていた。

一つの方法として、インド洋大津波と東日本大震災に関連する162編の小論文の中から選んだ多様な視点の60編の小論文を『教材』(参考資料①参照)とすることで、被災地の生徒達の想いや考えを現在や未来の中学生・高校生、あるいは震災を体験していない人々に引き継ぎ、新たな行動へつなげていきたいと考えている。

今回、盛岡中央高校通信制(全日型)において、118名(1年生41名、2年生30名、3年生47名)を対象に、「総合的な探究の時間」の中で「防災学習」としてこの『教材』を使用した。

● 計画や準備で気をつけたこと

元になる資料(2021年11月22日付けの【会員レポート】など9編を参照)は、岩手県沿岸の被災地にある5つの高校(宮古、山田、久慈東、岩泉、宮古北)において、震災当時高校2年生だった生徒から保育園・幼稚園の年長だった幼児まで(12学年分)の震災を体験した高校生が、震災時や震災復旧・復興時にどのように想い・考えたかを600字の小論文として記載したものである。

『教材』作成の準備で特に気を付けたのは、東日本大震災を体験した子供達の想いや考えが形として残るようにすること、そして「いつでも誰でも簡単に使用できる教材」とすることである。

実践の段階

● 実施した内容

1) 『インド洋大津波と東日本大震災の比較』の授業内容の紹介(約60分間)

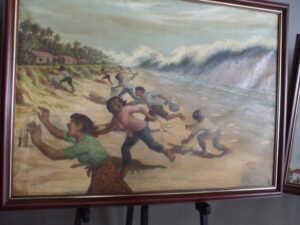

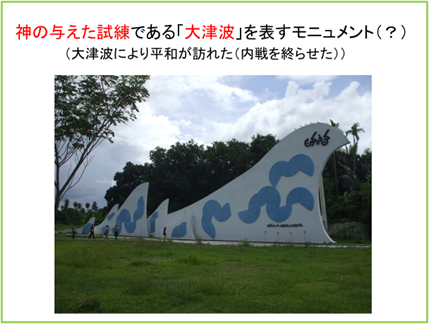

東日本大震災の翌年(2012年)に、JICA東北主催の教師海外研修でインドネシア・アチェ州を訪れる機会を得た。当地は、2004年12月26日に発生したインド洋大津波(スマトラ島沖地震)の被災地で、アチェ州だけで約16万人が亡くなっている。この研修で得た知見や帰国後に調査した日本における「自然環境を活用した防災・減災」などをまとめ、スライドや動画上映を中心とした50分×2コマの授業を実施している。

今回、その授業内容(「アチェの状況」や「マングローブの役割」「日本の防災林」等)について約60分間に短縮して参加生徒達に紹介した。そのうえで、授業内容等の「振返りプリント」の作成・掲示・配布や、それらのプリントを参考にした「600字の小論文」の課題の提出を岩手県沿岸の5つの高校で実施したこと、そしてその中から今回12編を選んで生徒達に朗読してもらうことを説明した。

なお、「導入」に使うこの「授業内容の紹介」は、他の震災学習や防災学習等の情報提供に替えることも可能である。また、状況によっては東日本大震災に関する簡単な説明や動画を流す等の5分程度の短い「導入」でも良いと思われる。

この後、休憩(約10分間)

2) 現役高校生(盛岡中央高校単位制(全日型)の生徒12名)による小論文(12編)の朗読(約20分間)

今回、震災を体験した生徒達の小論文『12編』(参考資料②参照)について、1~3年生に朗読してもらった(1人各1編を朗読)。

朗読してもらった12編の小論文の選定は、できるだけ多様な視点と体験を含むことや、実際の体験から得られた教訓や提言を含むこと、等を考慮した。

盛岡中央高校の指導者の大越教諭に、朗読する際には「心を込めて」、「間を取って」、「ゆっくり」読む練習を前もって2,3回してもらうようにお願いしていたが、12名全員が聞く人達の心に響くとても心のこもった朗読をしてくれた。今回の実践からも、朗読するのは現役の高校生、もしくは中学生や大学生等の若い世代が良いと実感した。

3) ワークショップ(約30分間)

ⅰ)朗読してもらった12編の中から1編を各自選び、「A:あなたが共感したのは、どういう所

ですか?」と「B:選んだ小論文を読み、これからあなたができることは何ですか?」、

および「感想」を、別紙用紙①に書き出してもらった。

ⅱ)その用紙をもとに、5~6人のグループごとに、別紙用紙②を使いながら、「これからあなた

ができることは何ですか?」について話し合ってもらった。(※ 別紙用紙②では、最初に

『クロスロード』を行い話し合いに慣れた後で、「この小論文のココに共感した。」、

「こんな体験をしたことがある。」、「こういう事をしてみたい。」、「こんな方法もある

のでは。」、「これが必要だ。」、「大船渡の山林火災の被災地に、こんなことができ

る。」、等々について意見を出し合う。)

ⅲ)話し合った内容について、各グループの代表者から短く発表してもらう予定であったが、

時間不足により割愛した。

4) 課題の配付

授業の最後に、別紙用紙③(「原稿用紙」)を配付し、朗読した12編の小論文の中から各自が選んだ1編について、「A:あなたが共感したのは、どういう所ですか?(160字以上~200字以内)」と「B:あなたが選んだ小論文を読み、これからあなたができることは何ですか?(260字以上~300字以内)」について書き、後日提出してもらった。

5) 想いや考えの共有

後日、提出された小論文のうちのいくつかを、選んだ小論文と一緒に掲載したプリントを作成・配付し、参加生徒全員で想いや考えを共有した(参考資料③『想いや考えの共有』(11名分)参照)。

● 実践中や、実施後の参加者の反応

実施した内容の1)「授業内容の紹介」

「東日本大震災」と生徒たちがまだ生まれていない約21年前に発生した「インド洋大津波」を比較して紹介し、2つの自然災害の共通点や相違点を比較検討したことで、防災・減災や復興、国際支援活動等について興味深く聴いてくれていることを感じた。また、インドネシアのマングローブ林と日本の防災林を比較しながら「自然環境を活用した防災・減災」という視点からの防災・減災について紹介することにより、「身近な自然環境」の重要性を理解してもらうことができた。

なお、今回選定した12編の小論文の中には、インド洋大津波に関する「授業内容の紹介」を受けなければ伝わりにくい内容を含む小論文も2,3編あったが、それらを除いた『東日本大震災関連に限定編』(15編)も用意してあるので、この「授業内容の紹介」は必ず実施すべきものではないことに留意。

実施した内容の2)「小論文(12編)の朗読」

声に出して朗読することにより、被災した当時の子供達の想いや考え、そして感情が、読み手の生徒達に、より強く伝わったと思われる。

また、子供の頃に実際に東日本大震災を体験した地域の先輩たちの高校時代の想いや考え・感情を、同じ年代の現役の高校生達が「自分事」として思い浮かべながら朗読することにより、聴く側の生徒達にも「自分にも起こりうる事」と捉えやすくなり、強く響いたと思われる。(参考資料③参照)

実施した内容の3)「ワークショップ」

12編の小論文の中から自分の心に引っかかった1編を選び、それぞれが別紙用紙①に書き出した「この小論文のココに共感した」ことを話すことをきっかけとして、「こういう事をしてみたい」や「こんな方法もあるのでは」等々についてグループごとに活発に話し合っていた。

互いの考えや感じたことを話し合うことで、多様な視点から「自分がこれからできること」を考える良い機会になったと思われる。(参考資料③参照)

実施した内容の4)「課題の配付」と5)「想いや考えの共有」

ワークショップ後に、自分の心に引っかかった1編について自らが書き出した「共感したところ」と「これからできること」、加えてグループワークで話し合うことで気づいた事や閃いた事をまとめて文章化していく過程、及び「想いや考えの共有」により、防災意識の向上や災害への備え、そして「これから自分にできること」について深く考えることができたと思われる。

継続の段階

● 課題に感じたこと

ワークショップにどれ位の時間を取るのかについて、参加生徒の日頃の状況が分からないと設定が難しいということを感じた。今回、ワークショップの時間が不足し、最後に予定していた数グループからの発表を割愛せざるを得なかった。日頃から生徒達と接している指導者と、前もって可能な限り詳しい情報交換をする必要があると感じた。

学校で実施する場合、生徒達の事をよく知るその学校の指導者が、この『教材』の中にある「利用法」を参考に、自由にアレンジして使用することが望ましいと思われる。

● これからの期待や展望

この『教材』(15編×4セット=60編)は、【体験・生き方】や【体験・支援活動】などのテーマに合わせて必要数の小論文を選ぶことも可能である。あるいは、防災学習や復興学習・支援活動・国際理解・生き方・地域の特性・環境学習などに関する多様な小論文があるので、あるテーマに特化した情報提供やワークショップ等を行ったうえで、適する内容の小論文を必要数選び朗読することも可能である。

以上のように、この『教材』(参考資料①)の利用方法はいろいろと考えられる。共通するのは、「東日本大震災を体験した子供達の想いや考え・感情を知ることができ、知ることにより『自分事』としてどのように行動していくのかを考える場を提供できる」ことである。

● 実践中の写真

※写真の掲載についてご本人の許可をいただいています。