山梨県都留市で小中学校の教職員約70名を対象に『災害時における学校の役割~避難所運営ゲームの実践で学ぶ~』をテーマとした講義・演習を行いました。70分間という限られた時間でしたが、『避難所運営ゲーム(HUG)』を効果的に使用することで、参加した先生方からは「管理職や行政職員が不在の状況で、迅速に対応していくためには普段からの取り決めが重要だと感じた」といった声をいただきました。

カテゴリ:活動実績

山梨県都留市で小中学校の教職員約70名を対象に『災害時における学校の役割~避難所運営ゲームの実践で学ぶ~』をテーマとした講義・演習を行いました。70分間という限られた時間でしたが、『避難所運営ゲーム(HUG)』を効果的に使用することで、参加した先生方からは「管理職や行政職員が不在の状況で、迅速に対応していくためには普段からの取り決めが重要だと感じた」といった声をいただきました。

カテゴリ:活動実績

津波浸水が想定される中学校で、近隣の小学校教職員を含めた研修会で「学校・家庭・地域で取り組む防災教育」をテーマに、約60名を対象に講義と、児童生徒を対象とした防災教育の模擬授業を行いました。参加者からは『災害が発生した後の対応について大いに参考になった』という声をいただきました。

カテゴリ:活動実績

東京臨海広域防災公園管理センター、弊会主催で防災体験学習施設「そなエリア東京」を会場に下記のイベントを開催します!

さまざまな防災教育に関するゲームや教材を体験することができます。終日、実際にゲームを体験できるコーナーや展示コーナーが開設されていますので、お気軽にご参加ください。

イベント名 : 防災ゲームDay2016 そなエリア東京

日 時 : 2016年6月26日(日) 10:00~16:00

会 場 : 東京臨海広域防災公園そなエリア東京(アクセス:ゆりかめも「有明」駅徒歩2分)

▶ アクセスマップ

内 容 : 防災ゲーム、教材、資料の展示及び体験講座

参加費 : 無料

参加申込 : 不要です。当日、会場にお越しください。

主 催 : 東京臨海広域防災公園管理センター、一般社団法人防災教育普及協会

後 援 : 日本赤十字社、一般社団法人日本損害保険協会、国土防災技術株式会社

下記をクリックすると当日のタイムテーブルをダウンロードできます。

▶ bousaigameday2016time[PDF]

・防災教育教材「避難行動訓練EVAG(豪雨災害編)」 (国土防災技術株式会社)

★↑ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)2016教育・人づくり部門受賞教材★

詳しくは同社ホームページをご覧ください。

・災害対応カードゲーム教材「クロスロード」(チームクロスロード)

・防災すごろくゲーム「GURAGURA TOWN」(NPO法人プラス・アーツ)

・防災カードゲーム「なまずの学校」(NPO法人プラス・アーツ)

・防災カードゲーム「シャッフル」(NPO法人プラス・アーツ)

・避難所運営ゲーム「HUG」 (静岡県)

・災害状況イメージトレーニングツール「目黒巻」(東京大学生産技術研究所目黒研究室)

・災害対応シミュレーションゲーム「ダイレクトロード」(神戸市消防局)

・学校向け教材「うさぎ一家の防災グッズえらび」(防災教育普及協会)

・学校向け教材「災害状況を想像する力を身につけよう」(防災教育普及協会)

・学校向け教材「災害時のコミュニケーションを学ぼう」(防災教育普及協会)

・学校向け教材「災害時のトイレアクションを考えよう」 (NPO法人日本トイレ研究所)

・幼児向け防災教育用カードゲーム「ぼうさいダック」(一般社団法人日本損害保険協会)

・小学生向け防災教育プログラム「ぼうさい探険隊」(一般社団法人日本損害保険協会)

★↑ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)2016教育・人づくり部門受賞教材★

・防災教育教材『カードで学ぶ非常持出袋』~大学生が考えた防災教育教材~(神戸学院大学)

・iPadを使った防災教育アプリ「スキナのセレク島」シリーズ(パステルハートプロジェクト)

・気象庁ワークショップ「経験したことのない大雨、その時どうする?」

・日本赤十字社による防災教育用教材、資料等

・「地域における防災教育の実践に関する手引き」(一般社団法人防災教育普及協会)

・防災ビンゴ(東京臨海広域防災公園)

・東京防災及び防災ノート小学校~高校版(東京都)

下記をクリックするとチラシをPDFファイルでダウンロードすることができます。

▶ bousaigamechirashi[PDF]

2016.06.09

日本赤十字社様にご後援いただきます。

2016.05.29

一般社団法人日本損害保険協会様、国土防災技術株式会社様にご後援いただきます。

2016.05.20

神戸市消防局様に災害対応シミュレーションゲーム「ダイレクトロード」をご指導いただきます。また、国土防災技術株式会社様に豪雨災害時の避難行動を考えるゲーム「EVAG」をご指導いただきます。気象庁ワークショップ「経験したことのない大雨、その時どうする?」、災害状況イメージトレーニングツール「目黒巻」や、発達障害をお持ちの児童生徒向け教材「スキナのセレク島シリーズ」、避難所運営を考える「避難所運営ゲーム-HUG-」等については、弊会職員が展示指導を担当します。

2016.05.18

タイムスケジュールを公開しました。

カテゴリ:研修案内

本記事は静岡県が開発した教材「避難所(H)運営(U)ゲーム(G)」を用いた研修会、授業を実施するにあたってのポイントをまとめたものです。実施の環境や条件によって適切な実施方法などは異なる場合がありますので、予めご了承ください(2015年5月現在)。

◯ 避難所(H)運営(U)ゲーム(G)、一般住民向けシミュレーション型訓練。

◯ 目的:避難所で起き得る状況の理解と適切な対応を学ぶ。

◯ 概要:ある市の避難所運営を任されたという想定の下で、次々にやってくる避難者の状況や要望を考慮しながら、迅速かつ適切に対応する術を学ぶゲーム様式の教材。

◯ 配役:進行役1名、プレーヤー最大9名/班程度(うち記録係1名、発表担当1名など)。

▶ 静岡県地震防災センターホームページ(教材購入もこちらから)

HUGを使った研修や授業をより効果的にするための、研修・学習目の考え方についてご紹介します。具体的に設定したほうが指導者の方も参加者も理解しやすいかと思いますが、実施環境や参加者の状況に合わせてご検討ください。

児童生徒が保護者や教職員と共に、避難者として避難所運営に関わることも考えられます。HUGを使うことで避難所運営や避難生活にどんな難しさがあるか、自分たちに何ができるか、普段からどんな備えをしておいたらよいかといった点について、具体的に考えるきっかけをつくることができます。

学校独自の、あるいは市区町村等から出された「避難所運営マニュアル」などがある場合は、HUGを使うことでマニュアルに記載された通りの運営ができるかどうかを確認することができます。とくにマニュアルなどが整備されていない場合は、どの施設・教室を何のために開放するのかなどを検討するための手段としても有効です。

HUGのカードには様々な避難者が想定されています。乳幼児や妊産婦、高齢者、障害者、外国人、傷病者や遺児なども含まれています。自治体職員として公平・平等の考え方は大切にしながらも、配慮が必要な方にはどのように対応したらよいのかを限られた時間で考え、話し合うことで、その後のマニュアル作りや既存のマニュアルの改善などに活かすことができます。

避難所の運営主体は、自治体職員や施設職員(学校教職員や、体育館の指定管理者等)ではなく、あくまで住民(避難者)主体である、というのが原則です。とはいえ、施設を利用する以上は、何でもかんでも住民(避難者)で決めてよいというわけでもありません。もし施設でマニュアルが作成されていれば、それを用いて研修を行うことがよいでしょうし、作成されていなければ、住民目線で実施した結果について施設の方と共有し、実践的なマニュアルづくりにつなげていく、といったこともできます。

2時間から3時間程度を推奨します(教材の使い方を簡略化すれば45分程度でも可能です)。定員については教材さえあれば多くても少なくても、それほど影響はありません。講師や指導員が1名の場合、全体を細かくチェックできるのは50人くらいまででしょうか。550人以上で同時に行う場合は、補助的な指導員やサポートスタッフを用意するなどの工夫が必要な場合もあります。

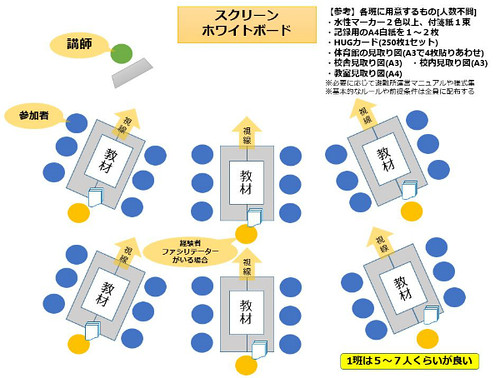

島形を作り、1班5〜7人くらいで行います。机は学校等にある長机を2〜3つ合わせたくらいがちょうど良いです。説明や指導、状況付与でプロジェクターや黒板を使用する場合もありますので、配置は下記イラストのようにすると参加者が見やすくなります。HUGの教材セットのほか、水性マーカーや付箋紙などもあると作業で役立ちます。

HUGを実施する前に行う事前準備のチェックポイントを整理してみました。必要な項目を確認していただくと、スムーズに運営できます。

・2時間~3時間の実施時間は確保できていますか。

・2時間以下の場合は講師や指導員の方と、詳しく打ち合わせることをお勧めします。

・会場は可動式の机、椅子になっていますか。

・プロジェクターやスクリーン、ホワイトボードなどは使えますか。

・1班は5~7名くらいとして、班の机は長机2~3つくらい必要です。

・レイアウトは参加者から講師や指導員、スクリーン等が見やすくなっていますか。

・HUGのカードセットや間取り図のデータは講師から借用するか購入しておきます。

・自治体や学校でマニュアルやガイドラインを発行していたらチェックしておきます。

・講師、指導員を外部に依頼している場合は、マニュアル等の情報を共有しておきます。

・とくに作成されていないようであれば、ぜひこの機会に作成を検討してみてください。

こちらで紹介する内容は教職員や地域住民向けの実施内容です。

1.進行役が避難者の情報等が書き込まれたカードや、何らかの事態発生を知らせるカードを読み上げる。【実際に避難者が来たと想定してください】

2.プレーヤーは読み上げられた情報に基づき、避難者カードの場合は、配置を決め、その場所にカードを置く(図参照)。事態発生への対応も決定する。

3.進行役は、プレーヤーに時間的余裕を与えることがないように次々にカードを読み上げる。

4.ゲーム終了後、避難者の配置や事態対応の是非について話し合い、よりよい避難所運営方法を学ぶ。

(図1 HUGカードと各種図面の使用例)

▼地震発生:[ 季節 ]の [ 平日・祝祭日 ] 、[ 午前・午後 ]、[ 時間 ]。この地区では一部で最大震度7を観測。

▼生徒は不在の想定、数名の教職員が初動対応にあたっている。

▼参加者は発災から [ 時間 ]後に集まった、住民や教職員(管理職)、自治体職員等の立場になります。

▼同じグループの人は、いちはやく学校に到着したつもりで、次々にやってくる避難者の状況や要望を考慮しつつ対応する。突発事態にも対応する。

▼任された避難所:学校が避難所になったと想定します。管理職や他の教員は出勤しておらず、自治体担当職員も駆けつけることができない状況(つまり、規定のリーダーは不在の状況)と考えてください。

▼カードの大きさは、ほぼ避難者1人分の面積に相当します。避難者をどこに割り当てるか決めて、そこに置いてください。自動車やペットなどは、ポストイットに記入して貼付するか、別添シートに直接記入してください。

▼記録係は質問への回答や、とった対応、出てきた疑問や意見等を記入してください。

その他、細かな設定は各グループで決めていただいて結構です。

HUGで学ぶこと:起きる状況の理解と適切な対応を考える

時間経過とともに、避難所の役割も変化します。HUGは、初期の避難所運営に関わる問題を理解してもらうための教材です。事前の避難所運営マニュアルの作成、検証、訓練が重要です。

HUGの実施後、できれば15分~30分ほど振り返りの時間をとります。「どんな課題、気付きがあったか」や「どんな備えや行動が求められるか」といった点について、参加者同士で話し合ってもらうと、様々な意見が出てきます。できる限り具体的な課題、対策を挙げてもらうようにするのがポイントです。

小学校、中学校、その他の一部施設は避難所として市区町村から指定されてはいるものの、あくまで教育等のための場であり「生活の場」として考えられている施設ではありません。その施設としての第一義的な役割、学校であれば「児童生徒や教職員の安全・安心」等が揺らぐような体制や運営を避けるためにはどうしたらよいのかを考え、備えておくことが必要です。 また、本来はなるべく避難所で生活してなくてもよいことが重要(在宅避難=家屋が無事であれば、ライフラインが断絶していても生活できる備えをする)なので、避難所運営そのものだけでなく、平時の備えについても考えられるような”まとめ”が求められます。

振り返りシートやアンケートなどで、研修や授業についてのフィードバックや評価を確認できると、次につなげることができます。振り返りで出てきた課題や気付き、対策などはマニュアルや今後の防災対策全般にも活用できる情報ですので、なるべく文面で残してもらえるようにします。

[参考動画:発災直後の避難所における要援護者トリアージ]

※映像につきましては 武蔵野地域防災活動ネットワークCOSMOS/日本赤十字看護大学 へお問い合わせください。

カテゴリ:教材・事例紹介